-

-

- 原句は[税に泣く師走の財布日本かな]でした。

-

-

-

-

-

-

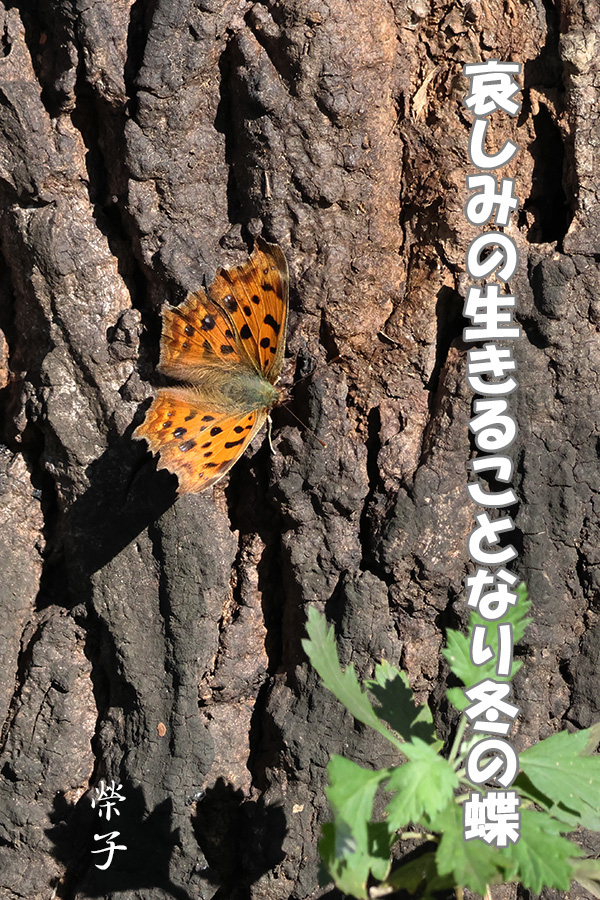

- 原句は[哀しみは生きることなり冬の蝶]でした。

-

-

-

-

-

- 原句は[梟の鳴き声聞こゆ闇の中]でした。

-

-

-

-

- 原句は[税に泣く師走の財布日本かな]でした。

[ 枯すすき風にさそわれ虚空かな ]

[大森理恵先生の御選評]

枯れ芒が風に誘われて飛び散ります。其処には全ての【虚空】に拡がります。作者は、この情景を、哲学的に詠まれました。

【枯芒】事態の季語がとても難しいですがそれに【虚空】まで付けられました。【虚空】は仏教用語から来ていてる語彙で、読んで字の如し。【虚無感】が根底にございます。枯れ芒が風にさそはれという上五から中七までの措辞が素敵ですね。

今回、作者はその難解な【虚空】に挑戦されて成功されました。いわゆる、感覚的且つ哲学的な世界です。いわゆる【虚無感】を詠まれていますが御本人にも自句自解の難解な作品ですが、ともかく、こう言ったレベルの高い作品に挑戦された事は実にお見事ですね。誰もが思って、なかなか句に出来ない事を一句に仕立てあげる、これまでの作者の努力に乾杯したい気分の特選句です。

[ 税に泣く師走の財布生活かな ]

[大森理恵先生の御選評]

この作品は前回の句会で出された作者らしい名句です。原句はキャプションにあるように【税に泣く師走の財布日本かな】でした。

この句でも意味は当然、通じますし、その通りなのです。が、やはり日本の中でも格差が酷くて、大金持ちは沢山おられます。その方々は今、現在、キャベツ一個がいくらしているのか、ご存知なのでしょうか???我々はスーパーでおせち料理のお買い物をするにも昔と違って、いつの間にか値段を見比べてチョイスするようになりました。庶民の生活が世界でも28番目に豊かでないとか?作者は、その事を憂い代表して詠んでくださいました。

そこで、今回は【生活】=タツキという語彙を覚えて頂きました。日本の中でも生活に困らない方々は多勢おられます。政府が困らせているのは我々、庶民の【生活】です。ですから【税に泣く師走の財布生活(タツキ)かな】と添削させて頂きました。この【生活】=タツキは詩歌や俳句や短歌でしかあまり使わない言葉になってまいりました。

消費税は無くして頂きたいと切に願います。それでなくても物価高の折、食べたい、欲しい御品も直ぐに手が出ません。作者は今年の締めくくりに日本の政府を揶揄する一句を投じて下さいました。あと二日、来年に日本の政府を期待しても、それは無理でしよう!!!

けれど、なんとか、貧しいながらも日本が世界に誇る【季語】という短詩系の【俳句】を通して【夢】と【希望】と【志】をもって一市民として頑張ってゆきたいです。

作句に日々、努力されて実力をUPされた榮子さん及び、読者の皆さま、日頃の応援やコメント本当に本当にありがとうございました。来る年もお健やかに良い御年をお迎え下さいませね。心より感謝申し上げます。

[ 花八手父のこぶしを思ひをり ]

[大森理恵先生の御選評]

私も、この季語の【花八手】には父恋の句が昔にありまして懐かしく拝見させて頂きました。やはり花八手=父ですね。

この感性は素晴らしいと存じます。(それとこの前から【神迎ふ】からの句の並びのバランスがとても良いですね。これが出来ますと句集出版の際にはとても流れが良くなり、素晴らしい句集になります。)

この句は理恵の俳句哲学の【言葉は平明に想いは深く】が抜群に効いていますから特選句に頂きます。

最近、自己投影句で成功される例が多くて嬉しい限りです。️

[ 冴ゆる夜の静けさ凛と身にしみて ]

[大森理恵先生の御選評]

早くも師走の二日ですね。真冬の季語の【冴ゆる】+名詞で素晴らしい季語になります。

今回は『冴ゆる夜』とされて措辞が『静けさ凛と身にしみて』こういった作り方を【一句一章】と言いまして季語を深く詠み込んだ作句方法です。

この【一句一章】を俳句を学んでから少なくとも三年はみっちり学ぶのが大切なのですが私の処女句が六歳の【ビー玉に海の色ある巴里祭】という完全な【二句一章】ですからどうしても、お弟子さん達は【二句一章】を作られてしまいます。が今回、榮子さんは完璧な【一句一章】を詠まれたのでほっと致しました。

この句はお読みくださいましたら御理解下さいますように『冴ゆる夜』は確かに『凛と身にしみて』ですね。レッスンの折に、余り気にならないので申し上げませんでしたが『身に沁む』秋の季語となります。けれど、あまり気にならなかったのでスルー致しました。

季語が二つ重なっていても作品がよければ私はオッケーとしています。確かに寒さが身に沁む夜ですから・・・この句も、私は大好きですからご投稿されてくださいと申し上げた一句です。

[ 被災地の空雁渡る一の字に ]

[大森理恵先生の御選評]

私は雁が一の字に飛ぶ姿を見たことがありません。然し、この作品で良いのは上五からかけての『被災地の空』と下五の『一の字』です。これが【虚】であろうと【実】であろうとそんな事は関係ないです。

いつもはピラミッドの横向けのような編成体型で雁が渡ってゆくのは拝見致しました。が今回のこの句はまるで雁さんたちが『被災地』をとても案じながら、ゆっくりと平等に一連の列をなして、渡りを、しているという思いが強く現れています。

この素晴らしい【着眼点】は榮子さん独特の作品です。凄い迫力のある一句ですね。

[ 山眠る広き大地の鼓動かな ]

[大森理恵先生の御選評]

この句を見て、かなり驚きました。作者は最近、作句に行き詰まっておられました。然しIQの高い榮子さんは私の指導する【俳句に於ける立体感】に関して凄く、お勉強されました。

此処での季語は【山眠る】です。その季語に対して措辞が『広き大地の鼓動かな』これで【山】の高さと【大地】の高低や立体感が、見事に現れています。とてもダイナミック一句。素敵です。

追記『大地の鼓動』と言う表現も素晴らしいですね♪

[ 風吹けば何か急かるる時雨月 ]

[大森理恵先生の御選評]

この季語の【時雨月】とは陽暦で、10月の終わりから12月の始め頃までを言う。以前にも書いたように『時雨』は京都から来た季語である。

この美しい季語の措辞に作者は『風吹けば何か急かるる』という措辞を付けて、レッスンで出された。これが『師走月』とか『極月』であれば私は没句にしていた。『師走月』に急かるるのは当たり前であるから・・・

こう言った作品を【季語の恩寵】と、言って『季語』が『措辞』に助けられている作品を言う。俳句で、最も大切な季語は先ず、『付かず離れず』である。これが俳句を詠む上では一番、難しいかも???

上の作品は季語の斡旋が成功した一句である。

[ 哀しみの生きることなり冬の蝶 ]

[大森理恵先生の御選評]

原句でも構わないのですが俳句では、助詞の『は』は余程でないと使いません。なので『の』に添削させて頂きました。

この作品に痛く共鳴しました。私も今、毎日、生きることの哀しみのゾーンに入っています。若い頃は何でもできる!身体さえ、丈夫なら働ける!夫なんていらない、一人でも生きていける!と強がっていました。が、それは若い肉体があったから。

作者も日々、お身体の痛みに耐えてお過ごしのご様子。このような作品を【自己投影句】を季語の冬の蝶に託した【擬人法】と言います。季語の【冬の蝶】が動かず抜群の効果を現しています。

元々、蝶々は春の季語で春に花を求めて、ひらひらと舞っています。然し、春も過ぎ、夏も過ぎ、冬になっても死ねない蝶々。辛い哀しみを背負って生きていますね。

作者は【冬の蝶】をご覧になって措辞の『哀しみは生きることなり』という素晴らしい、言葉が湧いて出たのでしょうか。自己投影を映した素敵な一句です。

[ ふるさとや埋み火の色恋ふるなり ]

[大森理恵先生の御選評]

昨日のレッスンで特選句にいただきました一句です。

万葉の昔から【埋火】は民家では炉の灰を絶やさぬように寒い夜更けの人の気配がしない真っ暗な処で火鉢から、良く、爆ぜている火種を持ってきました。これは家を守る妻の、仕事とされておりました。

先ず作者は上五に『ふるさと』を持って来られています。これはご自分の故郷だけではなくて、懐かしいスポットです。そして中七からは素敵な語彙『埋み火の色恋ふるなり』という、品格のある、作者らしい難しい技を、使って季語の『埋み火』を尚一層、引き立てておられます。

作者はまだ本格的に俳句を学ばれて三年にもなりません。がこの句は実に【映像の復元】の抜群に効いた名句です。作者の句の特徴は流れるような全体のリズムと格調にあります。まるで、日本画のように繊細で美しい一句に唖然でした〜♪こういった作品は無理矢理に作ろうと思っていてもなかなか湧いてきません。全体に【埋み火】の色が蘇る大好きな作品です!

[ 冬の日や夫とふたりの影法師 ]

[大森理恵先生の御選評]

ほっこりとする作品です!

季語のさりげない【冬の日】がとても効いています。これは【春】【夏】【秋】の日では全く句が成り立ちません。やはり榮子さんご夫婦の、これまでの新婚生活から晩年をお迎えになられた昨今は【冬の日】が活きてまいります。

然も特筆すべき箇所は『夫とふたりの影法師』の措辞に、あります。お二人でお散歩の途中に冬の日差しに、影法師が見えたのでしよう。何とも言えない羨ましい長年のお二人で培われたご夫婦の愛情がたっぷりの一句に今朝の寒さも飛んじゃいました。素敵な作品ですね(^ν^)

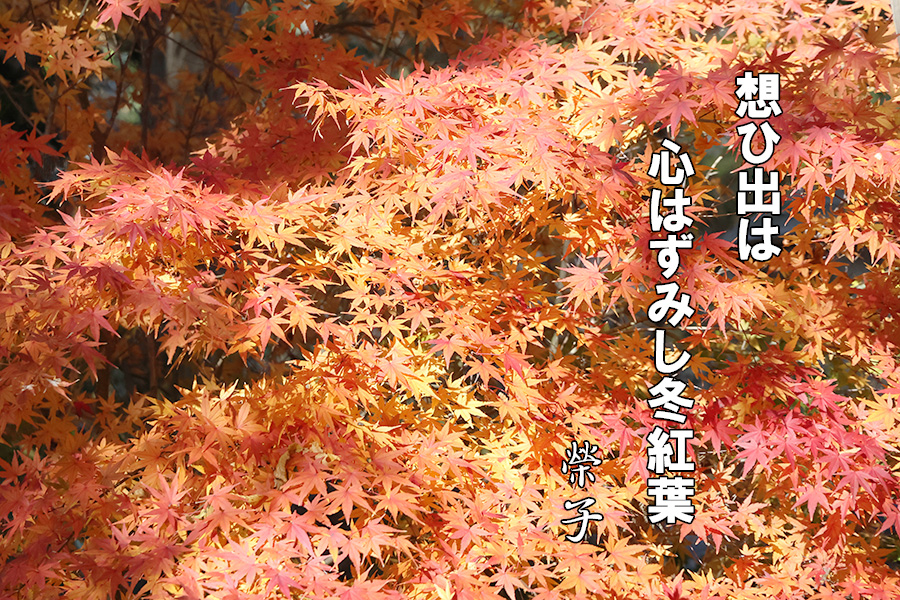

[ 想ひ出は心はずみし冬紅葉 ]

[大森理恵先生の御選評]

この句は過去のお元気なお身体の頃に世界中をあちこち、【鳥見】の旅で駆け巡っておられた頃の作者ではないか?とふと思いました。それは、私も同じ体験があるからです。【紅葉】の頃だけではなくて、バイクの当て逃げ事故という大きな事故に遭遇して以来、肋骨骨折5本、両膝骨折して以来、やはり世界ところか日本イヤ、ご近所までも出るのが億劫になり痛みのせいで家に引きこもることが多くなりました。なので一読した時には直ぐに作者の気持ちが深く理解できました。全てに対して【心はずみし】の頃は冬紅葉であろうと雪のお宿やキツイ吟行であろうと、直ぐに健康な身体が先行してあちこち、巡っていたからです。

その事が全て『過去の想い出』となりました!!!こういった作風を【自己投影句】と言います。自分の事、特に内面を全て俳句にぶつけることにより昇華させてゆきます。身体が悪いと時として鬱みたいな感覚に陥ります。然し、俳句が時としてお薬になり、自分の胸の奥底をぶつける事により一層、凹んだ状況から脱出できます。

私は作者に以前から「榮子さんは自己投影句をお作りなれば沢山、良いのが出来ますよ。」とアドバイス申し上げておりました。IQの高い、作者はそれを深く理解して前回のレッスンでは殆どが【自己投影句】でした。【自己投影句】はややもして少し間違えると説明句や日記になりやすい難しい作風ですがこの句は成功されております。

痛みや老いの体験はその事を心身共に体験したものでないと出来ない強さがあります。この句やそしてあと、もう一句特選句に頂きました作品を読み、私は作者のLevel upに大きな喜びを感じました。俳句には 答えがありません。けれど今回のコロナ禍より始めたオンライン句会では個人的にご指導させて頂けますので作者のバックボーンが全て理解できるメリットがございます。全体の流れと素直な御心が一句になり悲しくて切ない日々を詠んだ一句として季語の【冬紅葉】も活かされて大きく成功してますね〜♪

[木の葉舞ふ我が心にも木の葉舞ふ ]

[大森理恵先生の御選評]

この作品は心象句の最たる一句です。季語は『木の葉舞ふ』なのですが作者は、どうしようもない行き場のない胸の内を『我が心にも木の葉舞ふ』とリフレインとして季語を重ねられました。こういった句作りをダメと言われる方も多勢、おられます。然し、私はこれが作者の今の心境を如実に顕された一句だと思い特選句に頂きました。

『選句はとても大切です』自分の事よりも相手の身になり心に沿っていないと良い選句は出来ません。我々の幼い頃、大先生方から「理恵ちゃん、詩歌の文藝では作句より選句が一番、貴重ですよ!」と句会のたびに何度も何度も言われ続けて来ました。相手の気持ちを誰よりも察して俯瞰的に句を眺めると見えない心の闇や又、逆に作者の喜びなどが、垣間、見えてきます。

今回、作者は三日程、facebookにもログインされずに、とても凹んでおられました。我々は、理由を聞くのも怖くて悲しいことに、そっと信じて待つ以外、術(スベ)がありませんでした。そして出された一句が、この作品でした。作者はあまり自分の事を吐露される作家ではありません。けれど、私が常に「榮子さん苦しい時には俳句にぶつけてくださいね。俳句は生き方の指針にもお薬にもなりますから…」と言い続けてまいりました。

素直な作者はその事を踏まえてこの名句を作られました。私も現在、同じような気持ちで生きることに疲れておりますから思わず「御意!」と言ってしまいました。作者らしからぬ殻を破られた【自己投影句】は勿論、特選句です〜♪

今日は冬至です。一年で一番、太陽の出るのが短い日です。

【冬至満月なにして過ぎし昨日かな】by理恵。この句は40年程前に即吟で作りましたが、今でも気持ちは同じです。

尚、【冬至満月】と言う季語はありませんが私が作りました。【冬青空】【冬あたたか】も同じように季語に加えました。俳句は固いばかりの文藝ではないのです。なんでも有りだと思います。それぞれの人により生き方も思考も違って良いのが文藝だと確信しております。

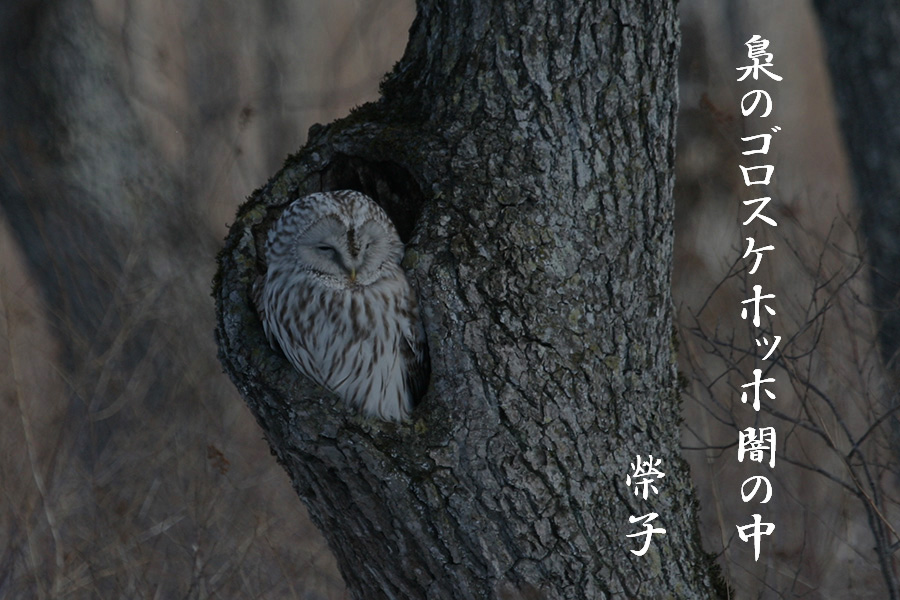

[ 梟のゴロスケホッホ闇の中 ]

[大森理恵先生の御選評]

これはレッスン時に私が榮子さんに梟の啼き声を真似して頂きました。なので私の添削と言うより、作者のお言葉です。

低い声で『ゴロスケホッホ』と啼く梟は、可愛いいですね。何故、添削したのかと申し上げますと原句の『鳴き声聞こゆ』には具象がないのと鳴き声=聞こゆは当たり前なので此処は「具象的になんと啼くのですか?」とヒアリングしてお聞きしました。

そしたら作者のお答えが、とてもユニークでこの言葉を直接、使いました。これは添削して大成功した一句です。さすが【梟】大好きの榮子さんはしっかりと啼き声もお聞きになられていますよね!これで下五の『闇の中』も効いてくる完全な一句となりました。

[ どこからかおでんのにほひ夫のゐて ]

[大森理恵先生の御選評]

季語は【おでん】です。これはご夫婦の愛の一句です。『どこからかおでんのにほひ』はご自分で作られた、おでん・・・・そして、その横には長年、寄り添われて来られた夫がいらっしゃいます。

高度な技術の作法ですから、理解しにくいかもしれませんが、照れ屋さんの作者からの【夫への愛】が滲み出ている一句です。おでんって、さりげない冬の食べ物ですよね?そこには必ず夫がいると作者は訴えたかったのだと存じます。

令和は「好き」とか「愛してる」とか平気で口に出しますが我々、昭和世代は全く言えません。常に冬の日常の厨にある『おでん』に託した「貴方、いつも私の側に居てくださいましてありがとうございます。とても感謝しています!」というのを一句に込められていますよね。

上級者の作品です。『おでん』は冬の寒い日にはいつも、お台所にあって心が温まる季語です。夫への愛を『おでん』に託された素敵な一句ですね〜♪

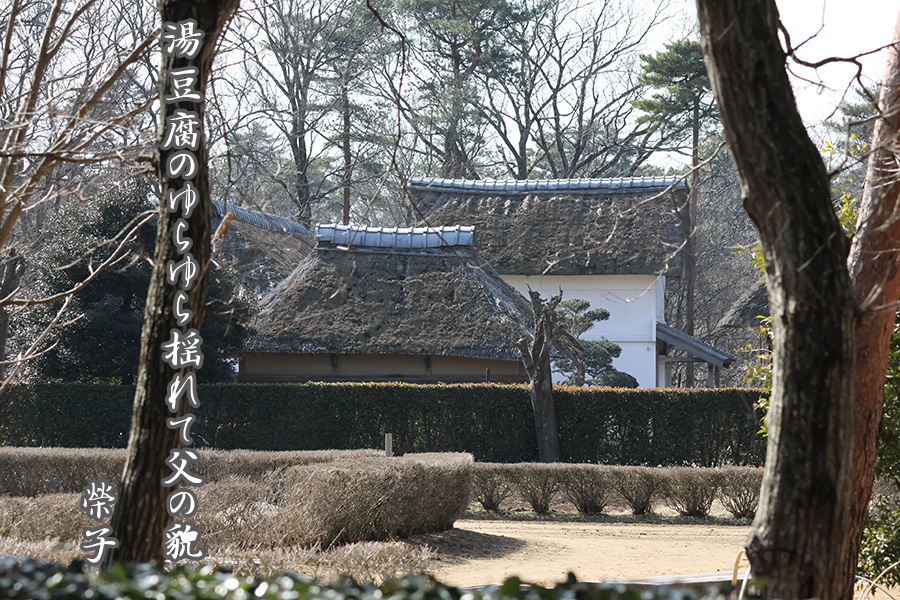

[ 湯豆腐のゆらゆら揺れて父の貌 ]

[大森理恵先生の御選評]

父と言えば私も【湯豆腐】のイメージが強いです。女の子が生まれて始めての異性に出会うのが父。何故か理想の男性にしてしまいがちです。私の父は57歳の若さで肝臓癌で入院して、あっけなく一か月で亡くなりました。

作者のお父様もきっと湯豆腐がお好きだったのでしようね。湯豆腐の温かい湯気はゆらゆらとして、父の顔もハッキリとは見えませんが、、、その向こうにはきっと大好きなお父様のお顔が見えたのでしょうね。季語の効いたとても良い一句だと存じます。

まだ二年と五カケ月という短時間に、凄く、色々と学ばれて作者の実力アップには驚くばかりです。将来、きっと名の残る女流俳人に間違いないです。今後も壁やスランプを如何に乗り越えてゆくかが『生きること』との闘いと同じだと思います。まさに【継続は力なり】ですね。

[ 枯すすき風にさそわれ虚空かな ]

[大森理恵先生の御選評]

枯れ芒が風に誘われて飛び散ります。其処には全ての【虚空】に拡がります。作者は、この情景を、哲学的に詠まれました。

【枯芒】事態の季語がとても難しいですがそれに【虚空】まで付けられました。【虚空】は仏教用語から来ていてる語彙で、読んで字の如し。【虚無感】が根底にございます。枯れ芒が風にさそはれという上五から中七までの措辞が素敵ですね。

今回、作者はその難解な【虚空】に挑戦されて成功されました。いわゆる、感覚的且つ哲学的な世界です。いわゆる【虚無感】を詠まれていますが御本人にも自句自解の難解な作品ですが、ともかく、こう言ったレベルの高い作品に挑戦された事は実にお見事ですね。誰もが思って、なかなか句に出来ない事を一句に仕立てあげる、これまでの作者の努力に乾杯したい気分の特選句です。

[ 税に泣く師走の財布生活かな ]

[大森理恵先生の御選評]

この作品は前回の句会で出された作者らしい名句です。原句はキャプションにあるように【税に泣く師走の財布日本かな】でした。

この句でも意味は当然、通じますし、その通りなのです。が、やはり日本の中でも格差が酷くて、大金持ちは沢山おられます。その方々は今、現在、キャベツ一個がいくらしているのか、ご存知なのでしょうか???我々はスーパーでおせち料理のお買い物をするにも昔と違って、いつの間にか値段を見比べてチョイスするようになりました。庶民の生活が世界でも28番目に豊かでないとか?作者は、その事を憂い代表して詠んでくださいました。

そこで、今回は【生活】=タツキという語彙を覚えて頂きました。日本の中でも生活に困らない方々は多勢おられます。政府が困らせているのは我々、庶民の【生活】です。ですから【税に泣く師走の財布生活(タツキ)かな】と添削させて頂きました。この【生活】=タツキは詩歌や俳句や短歌でしかあまり使わない言葉になってまいりました。

消費税は無くして頂きたいと切に願います。それでなくても物価高の折、食べたい、欲しい御品も直ぐに手が出ません。作者は今年の締めくくりに日本の政府を揶揄する一句を投じて下さいました。あと二日、来年に日本の政府を期待しても、それは無理でしよう!!!

けれど、なんとか、貧しいながらも日本が世界に誇る【季語】という短詩系の【俳句】を通して【夢】と【希望】と【志】をもって一市民として頑張ってゆきたいです。

作句に日々、努力されて実力をUPされた榮子さん及び、読者の皆さま、日頃の応援やコメント本当に本当にありがとうございました。来る年もお健やかに良い御年をお迎え下さいませね。心より感謝申し上げます。