-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[大森理恵先生の御選評]

この作品は上五の『ふるさとや』以下の流れのリズムがかなり良いですね。然も季語の【冬】を『荒波漁師町』に被せて持って来られたのは満点です。前回のレッスンの折に、この句について、榮子さんにお聞きしました。「榮子さんの故郷は漁師町でしたの?」「いいえ。この句は先生が真理子さんの駆け落ち編で漁師町を、使われておりましたから・・・笑」という、意外な、お答えが返ってまいりました。

これを俳句では【実に居て虚に遊ぶ】と言い、とても大切な学びの事なのです。【虚】と【嘘】とは全く違います。所謂、俳句はフィクションの世界でもあるからです。事実ばかりで作句してるとネタが付きてきますし、説明句や報告句になります。今回、榮子さんは初めてフィクションの作品を作られたのはとても嬉しい出来事です。

真冬の荒れた漁師町は寒くて手も悴む事でしょう。それでも漁師さんや、そのご家族は元気の声を掛け合って我々の為に美味しい、お魚を釣ってきて下さいます。勢いのある生活感溢れた特選句です。

ちなみに今日、2025年1月10日は『一粒万倍日』『大明日』『天恩日』『神吉日』が重なる、とてもスペシャルで大きな宇宙の力の湧いてくる開運日です。又、十日戎(恵比寿)さんの日でもあります。京都も夜中に雪の降った寒い一日ですが今日、何か新しい事を始めたりお財布を新しく買い替えたり新しい何かをするには、とてもラッキーな日なのです。︎厳寒の朝にピッタリの一句・・・素敵ですね。

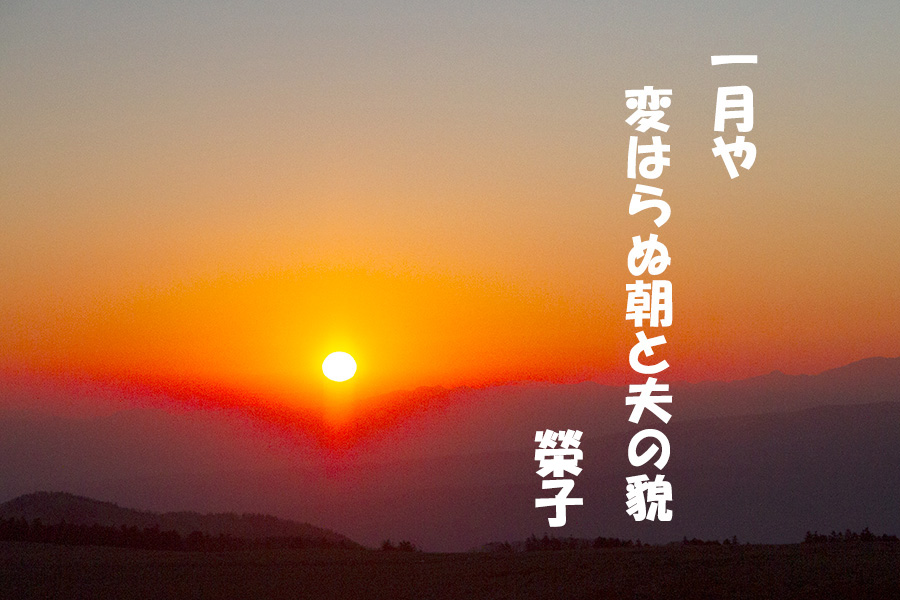

[ 一月や変はらぬ朝と夫の貌 ]

-

-

-

-

[大森理恵先生の御選評]

今年も、いよいよ『数え日』となりました。歳月は、あっと言う間ですね。今日で御用納めのお仕事のとこも沢山ある事でしょう。さて、上の作品は前回のレッスンで特選句に頂きました。発想が、とても良いですね!辺見じゅんさんとの共著【まなざし】=目の見えない方々の俳句・短歌の句集では『ドーナツの穴の向かふに』と言う作品がありましたが今回の作者の発見は、【枯蓮の穴の向かふ】と言う季語のお答えが【黄泉の国】という新しい発見が素晴らしいと思いました。我々の年齢になりますと【黄泉の国】が近くなります。さてさて、あの世はどんなであろう?三途の川とか、本当にあるのであろうか?とか想像を巡らせる事もたまにあります。

この句の成功はやはりラストの下五に【黄泉の国】を持って来られた何処にあります。また、濁音が一つもなくてリズム♬の流れが非常に良いです。日本古来の七・五調ではリズムが一番、大切です。最近、作者は目に見えてその事を理解されて来たようで非常に嬉しい限りです。この作品は新しい発想と作者独自の格調の高い句。そしてリズムと全て揃った文句のない特選句ですね。

[ 小正月紫づくしのプレゼント ]

-

-

-

-

[ 寒空や色紙いつぱい筆走る ]

[大森理恵先生の御選評]

最近、作者は嬉しい事に、色紙にご自分の句を書いてくださっています。これは、まさしく俳句の一つの上達方法です。私は六歳頃から俳句を学んでおりましたから色紙ではなくて、スケッチブックに自分の、句を書いて遊んでいました。確かに墨をする間の閑かな時間は禅の心のように【無】になり一心不乱になります。墨の穏やかな匂いにも、癒されます。右脳で感性を磨き、左脳でリズムをとる俳句は何故か、これまで認知にかかられた俳人がおられないのも不思議です。俳句には色々な良いことがあるので、学んでいて良かったと思います。⇧の句、作者は頭で考えてなくて心で作っておられます。季語の【寒空】がとても効いておりますね。俳句は一字違いが大違いと良く言いますがこれこそ【寒】でなくては凛とした空気感がでてまいりません。さすがの一句です。措辞の『色紙いつばい筆走る』と思いっきりが良くて気持ちが良いですね。季語➕措辞が大成功した特選句です!!!

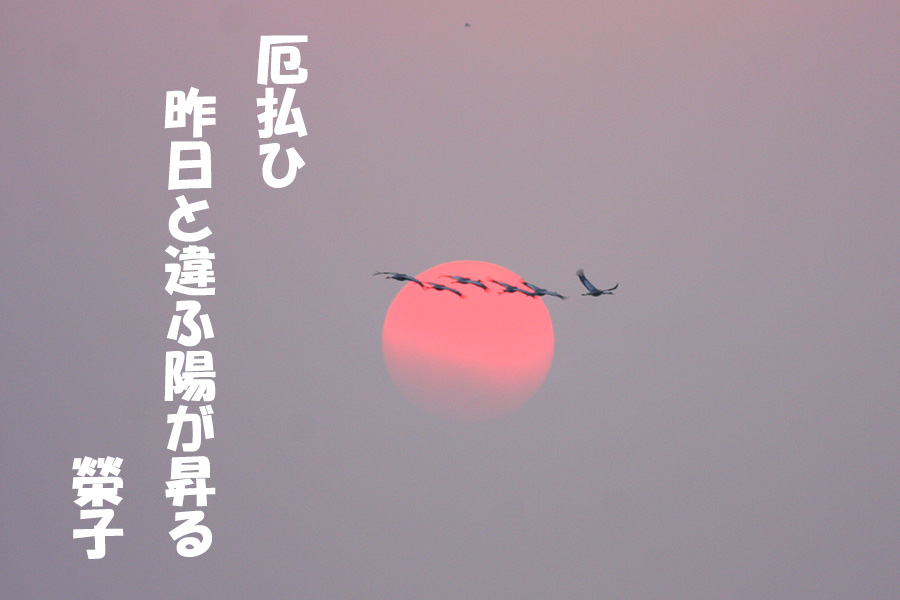

[ 厄払ひ昨日と違ふ陽が昇る ]

[大森理恵先生の御選評]

一度、心を込めて書いた選評が長文の為にFacebookから削除されました。⇧の季語の『初夢』も決して悪くはないです。けれど今の作者の段階は既に、十年は俳句を学んで来た方と同じレベル迄、到達しています。なので少し平凡な『初夢』よりも節分の行事の『厄払ひ』を使いました。節分は冬と春の丁度、境目の一日です。その夜の豆撒きなどの事を『厄払ひ』と言います。この区切りの季語を使うことで一層、句が深くなり中七から下五の措辞が生きてまいります!!!榮子さんは今、昇り坂におられます。こういう時に少しずつ実力をUPして頂くのが指導者の役目です。★俳句の道と人生は同じような感じです★何かで落ち込んでいる時には私の言葉は一切、入らない筈です。そこを見極めるのが指導者です。この季語により今年の冬が終わり新しく今年の春を迎えます。そうする事により『昨日と違ふ陽が昇る』の措辞が断然、活きてまいります。俳句はとても深い文藝です。然し、焦って、上昇⤴️しないで少しずつ、少しずつ、ゆっくりと学んで下さいませね。作者はお見事に階段を一段ずつ、昇られて知性や感性を磨かれておられるのは何より嬉しくピュアーで努力家で品性の高い榮子さんがとても自慢です。この一句のようにいつも、陽が昇るのを待って、ゆっくりと、ゆっくりと学んで下さいませね。

[ 埋み火や遠くに鳥のこゑのして ]

[大森理恵先生の御選評]

この句の原句の季語の『探梅』ではあまりにも当然すぎます。まず、俳句では余程のことがない限り、植物の季語に対して動物の措辞は使いません。これは良くある新聞俳句になってしまいがちで面白くなくなり作者が誰であっても作れるからです!!!榮子さんの実力であれば、やはり『埋み火』のような難しい季語を使って頂きたいと思ったから添削させて頂きました。確かに『埋み火』はとても難しい季語です。が、心象句にするには、ピタリとはまる素敵な季語です。この季語を使うことでこちらは炭の火が赤々パチパチと残り少なく、はぜている景と、遠くでは鳥の声がしているという、遠近感が出てまいります。★俳句では、この『遠近感』も凄く大切になります★『埋み火』の季語は10年近く俳句を学ばれてから作る季語ですが今回は優等生の榮子さんのお誕生日のお祝いの門出として新しく冒険して頂きました。とても格調の高い品格のある素晴らしい一句になりましたね

[冬ざれや色なき道を夫と行く]

[大森理恵先生の御選評]

この作品は素晴らしい。

季語の『冬ざれ』が凄く効いている。それに中七から下五にかけての『色なき道を夫と行く』には驚いた。作者は夫を詠まれたら天下一品である。夫への挨拶句は難しいのに、作者には夫への愛がこもっているからどの句も非常に奥が深い。

色々と俳句の事を御指導頂いた森澄雄先生も、夫婦愛のこもった妻句がお得意である。琵琶湖が大好きで一年の三分のニは東京から奥琵琶湖の長浜に滞在されて句を詠まれていた森澄雄先生の妻句にはいつも学びが沢山ある。何か、こう言った句は羨ましくもあり感心するばかりである。たとえ、冬の最中、嵐や雪の道でも夫と二人ならどこまでも前に歩むことができる。

『色なき道』という例えも素晴らしい!!!文句なしの特選句です。

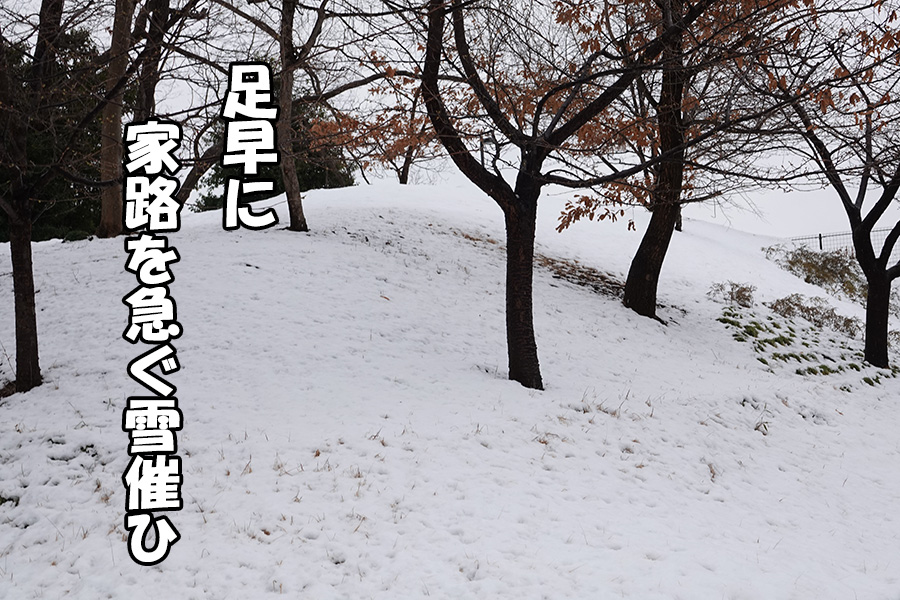

[ 足早に家路を急ぐ雪催ひ ]

[大森理恵先生の御選評]

原句の季語の『寒の入り』では急に寒に入り寒さが激しくなると言う意味合いになります。『足早に家路を急ぐ』という上五から中七にかけての素敵な語彙に対しては【余韻】が最も重要です。この【余韻】の季語が難しいのですが・・・

此処の季語を『雪催ひ』にしますと、言葉と言葉の間に大切な【間】と【余韻】が入り、そして、説明句にはなりません。説明句と名句の違いは、やはり季語の使い方にあります。そして何よりも慣れです。歳時記から各先人の先生の作品を一つずつ丁寧に学ぶことです 。

作者は発想と感性が素晴らしい才能ですのであとは、焦らずに季語のお勉強を、ゆるゆるとされてくださいませね。原句でも普通の俳人であれば10年選手です。が、やはりスペシャルな個人レッスンを学んでおられるので此処はひとつ、ウルトラC級の作品を目指しましょう!!!【雪催ひ】として措辞と季語が動かないとても素晴らしい一句になりました。

[ ふくろふのあくびを見たり夜もふけて ]

[大森理恵先生の御選評] ここ数日、寒い日々が続きますが立春を過ぎてからはもっと厳寒になると聞き今から案じております。空気が乾燥している真冬、京の都では今日1月30日(1788年)に天明の大火🔥という1500人の方々の亡くなる大火事が、ございました。ちなみに【火事】も冬の季語となります。

さて挙げ句ですがさすが、鳥見の重鎮さん、然も、作者は梟が大好きという何より梟には、お詳しい方です。【梟】は冬の【季語】になります。その欠伸をご覧になるなんて・・・ユーモア溢れた佳句ですね。私は一度も梟とはお目にかかっておりませんので、欠伸どころか、梟の声も聞いたことがございません。

この句はリズムもよくて言葉も平明ですから鳥の素人にも、理解しやすい、とてもフレッシュな作品だと存じます。画像もモノクロでシンプルですからやはり梟とは抜群の相性ですね。いつか、梟さんにお逢いしたいと願う楽しい一句ですね

[ 冬の虹樹々背伸びして深呼吸 ]

[大森理恵先生の御選評]

⇧の句は昨日の作品に比べれば読者の皆様にも理解しやすいと存じます。ここでの良い点は下五の『深呼吸』です。実際に、樹々が深呼吸は致しません。深呼吸するのは人間や動物です。が、こう言う方法を俳句では『比喩』と言います。俳句では『直喩』と『比喩』がありまして作者は『比喩』を使われました。✳︎これも俳句の学びを継続してゆく上での慣れの一環の学習のひとつです✳︎季語の『冬の虹』が大きくかかって、樹々も元気になり大胆に背伸びして深呼吸したと作者は感じられたのでしよう。とてもダイナミックな一句ですね。

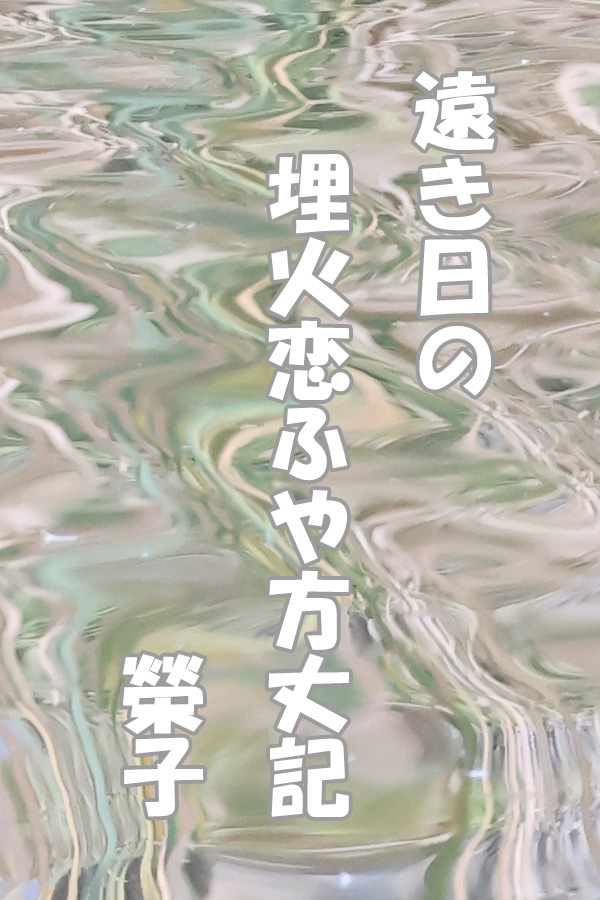

[ 遠き日の埋火恋ふや方丈記 ]

[大森理恵先生の御選評]

この作品は一目見て、大特選に頂きました。非常に難しいのですが、【二句一章】と言う、私自身が編み出した俳句の骨法です!!!

季語の『遠き日の埋火』に対しての措辞の『方丈記』、此の『方丈記』は今から1200年以上前の鎌倉時代に書かれた日本の三大随筆の一作品です。(枕草子・徒然草・方丈記と続きます。)作者は鴨長明で『ゆく河の流れは絶えずして元の水に在らず〜』の冒頭文から始まる、その時代の五大飢饉を憂いた国民の為に詠まれた世の無情を解いた随筆論です。その本を下五に持ってくるのは余程でない限り、凄く難しいのですが、作者は、三年足らずで私の【二句一章】を学びとられました。これには、驚きと共に深い喜びがあり私の66年の俳句の集大成を作者が掴んで下さいました事が何よりの感動でした。

選評と言いましてもこの作品は、かなり高度なレベルですから一概には言えませんし文章として書きますと長文になります。が、全く、結び付かないような季語と下五を【や】の切れ字で結び付けるのを【二句一章】と言い、私が提唱する俳句の指導方針の一部なのです。

『埋火』の 季語 +『方丈記』を結び付けるのは余程、両方の語彙を深く理解していないと、できません。読者の皆様も直ぐに御理解して頂くことはご無理かもしれませんが俳句に於いての一番の頂点にに等しい作品と思って頂きましたら嬉しい限りです。感無量の満点の特選句です。

[ 短日や陽あたる径と風の音 ]

[大森理恵先生の御選評]

この句の季語は『短日』=『日の短か』です。それに続く措辞の『陽あたる径と風の音』が、とても良く効いております。それに今日(1月23日)は、京都では寺田屋で坂本龍馬が暗殺された日です。やはりこの季語の『短日』の一日でした。

話し代わりますが作者は、昨日は個人レッスンの日でしたが、私が幼い頃、参加していた結社『沖』の能村登四郎先生の作品二句に感銘を受けて、おられました。【火を焚くや枯野の沖を誰か過ぐ】この上の作品は私の幼い頃でしたが当時から今ても、普遍性があり、かなり有名な一句です。榮子さんも、名句に感動されておりました。名句を読み感動することが何よりの心の宝物です。

作者も、日々、季語のお勉強に努力されて今回のように【短日や陽あたる径と風の音】のような季語の効いた特選句を作られたことは、とても、とても非常に嬉しいです。

[ 目つむりて遠き日しのぶマントかな ]

[大森理恵先生の御選評]

この一句の季語も前回と同様の時候の『小正月』でしたが時候の季語は時と場合に於いては説明句になりがちです。今回が良い機会だと思って『生活』の季語のマントという大昔に祖父や父が羽織っていた珍しい衣服の季語を使って上五からの『目つむりて遠き日しのぶ』までの素敵な措辞を活かす事ができました。これにより、句が、引き締まって最高の特選句になりました。

季語は実に難しいですが、全ては慣れです。少しずつ、少しずつ、慣れていきながら前回の『狸罠』や今回の『マント』などの生活の季語を掘り出して覚えていくこと、これが非常に大切です。(が、作者のお持ちの現代俳句歳時記は例句は多いのですが、季語事態が少なくて少し、悩んでおります。)パソコンのアプリに、『俳句』というのがあれば、それを取り込む事ができますと沢山の季語が書いてありますので便利かもしれません。

一段と上達されてきた作者には季語という俳句の中での宝物を増やす事が今は必要な時期だと存じます。個人レッスンでも、なるべく、沢山の季語を習得して頂けますように私も心して気をつけます。今回、添削した『マント』により上五から中七の語彙が凄く活かされて、平凡な説明句にならずに格調の高い作者らしい素晴らしい一句になり、何より嬉しい限りです。

[ 美しき嘘を並べて狸罠 ]

[大森理恵先生の御選評]

今日は『大寒』一年中で一番、寒い日とされています。寒の水でお酒、寒天、お豆腐、お醤油、お水を造ると美味と言われております。そして今日、養鶏場で生まれた卵を食べると一年間は元気らしいですが…。京都は比較的、穏やかな、お日和です。京都は『大根炊き』と言う行事がありまして、それぞれのお寺などで炊きますが私は早朝から自宅にて炊いています。

挙げ句なのですが行事の季語の『小正月』では、やはり説明句になります。なので【美しき嘘】とくれば、やはり冬の典型的な季語の『狸罠』を使って添削させて頂きました。『小正月』から『狸罠』へと転換した後の句を見比べて下さいましたら、わかると思うのですが句がより深く趣きが、あります。

★俳句は季語で全てが決まるといっても良い時期になって来られたのかもしれません★これも作者の大きな成長課程の一つでもあります。細かい文法が完全に把握できているのであとは楽しく季語のお勉強です。

[ 恋かるた身を乗り出して負けまいと ]

[大森理恵先生の御選評]

三連休の中日の京都は比較的、穏やかな寒さです。そして駅伝の日ですから都大路は交通規制が早朝から、かかっています。あと、表、裏の千家さんの初釜の日でもあります。うちの近所では、美しい着物を着ておられる淑やかな女性が歩いて、お家元の処へお出かけされております。

此処での季語は新年の【歌留多】それに【恋】を➕されてとてもinterestingな季語を使われましたね。そして、良いのは中七からの措辞です。『身を乗り出して負けまいと』は非常に具象的に歌留多取りの様子が言い得て妙です。

最近の作者は絶好調!!!以前までトンネルの中の闇におられて脱出する光が見えない状況でしたが、いつの間にか、すっかりトンネルから脱出されました。俳句は人生と同じでこれの繰り返しです。そうして何もかも自分に自信がついて逆強にも一人で耐えれる強い精神力を持つことが出来ます。

俳句には答えがありません。長い長い人生のマラソンのようなものですが、途中、息切れしそうな時があっても自分自身に負けずに継続すること!!!なので【継続は力なり】と、昔から言われてきました。この一句も新年らしい、艶のあるとても良い御作品ですね。勿論、特上の特選句です。

[ 雪溶けの道に残りし杖の跡 ]

[大森理恵先生の御選評]

既に七日の

【人日】になりました。今日から七草粥を食べて日常の生活に戻ります。今年は五日が【小寒】でしたがあまり、寒に入ったという実感が湧いてきませんでした。実に溜息の如く歳月は流れてゆきます。

さて、上の作品ですがこれは作者の【自己投影】句でしょうか?昨日は日本海側が大雪であったとか?おみ足のお悪い作者には杖は必需品です。初雪をしずかに踏み締めた跡が雪溶けの道に残っていたという一句ですが、、、

お見事に自己投影句になっています。然も、難しい漢字や語彙も使われずに【言葉は平明に想いは深く】をさらっと詠まれております。更に【映像の復元】もあり、格調の高い一句となりました。添削する箇所もない出来上がった一句です。

【継続は力なり】榮子さんは私と始めにお約束したとおりに寄を衒った句を詠まれる訳でもなく閑かに品格のある作品を作り続けてくださいますことが何より嬉しいです。リズムの流れもとても良い一句ですね。

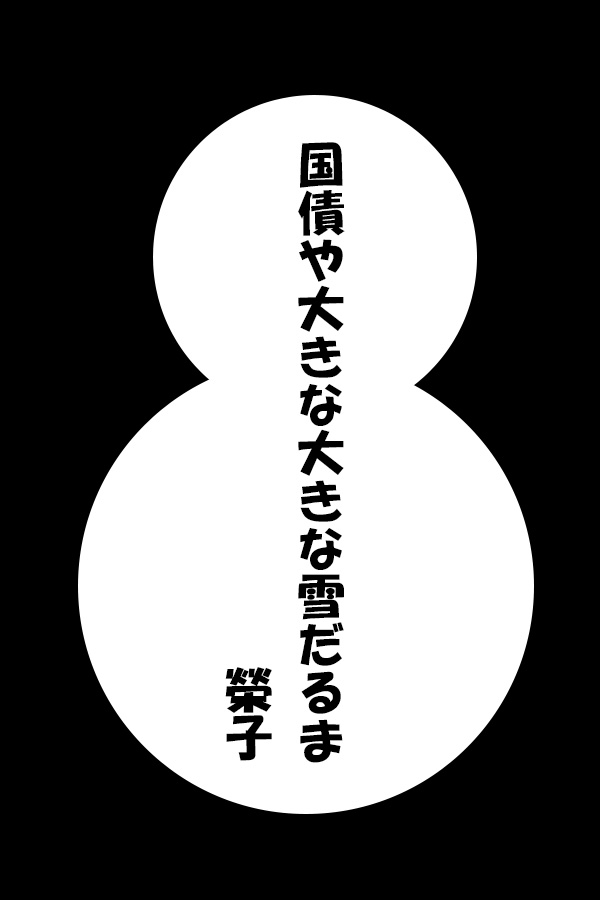

[ 国債や大きな大きな雪だるま ]

[大森理恵先生の御選評]

作者の得意な時事俳句ですね。国債、私もこれは詳しくは分からないのですが、所謂、国家が発行できる債券ですね。日本は、この債券が山ほどあるとか?また、作れるとか?

作者は、その事実を『大きな大きな雪だるま』にかけて作句されているのでしょう。とてもユニークな一句ですね。然し、このような花鳥諷詠ではない作品を、採られない先生方も多いです。

私は俳句というのは魂から湧き出る『一行の詩』と思っておりますので門戸は広くして選句を心がけております。上の一句はとてもリズムが良いですね。俳句に於いてのリズムは一番大切です。このリズムが良いと自分でも人にも覚えてもらえて名句となります。また、中七から使われている『大きな』の、リフレインが凄く効いています。

昨夜の、レッスンでも10句とも、季語を、少し治すくらいであとは特選句も秀逸句もありました。ここ、最近はトンネルの闇から抜けでて、佳句が多いのが何よりです。

俳句は、あまり、難しく考えて作ろうと頭を固くしていたら全く言葉が出てきません。日頃の好奇心や発想の転換、感性の磨き方、そして一つの嫌な出来事も転換してプラス思考にするのが大切です。だって過去と他人は変えれませんが、自分と明日の未来は考え方一つで、明るくも幸せにもなります。私は、それが『俳句』だと信じています。作者の幅の広い心の豊かな発想や感性にバンザイを送りたい一句です。

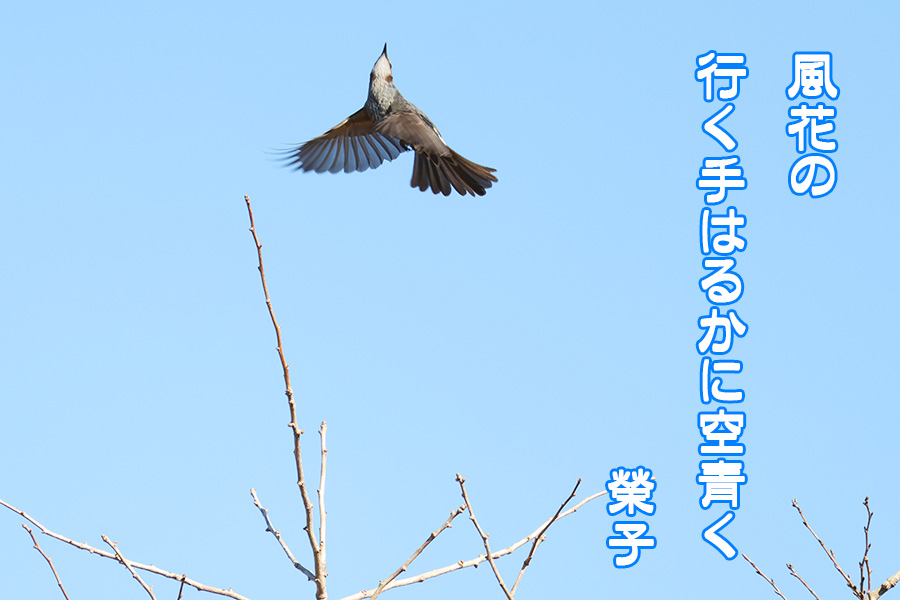

[ 風花の行く手はるかに空青く ]

[大森理恵先生の御選評]

早や三日ですね。瞬きをしている間に歳月が流れてゆくようです。

この作品の季語の【風花】はどちらかと言いますと仲冬から晩冬にかけての晴天なのに雪の散らつく雪催いの様子を見事に表現した季語です。風下の山麓地方に多い、とても美しい季語なので多くの詩人・俳人・歌人が好みます。

特に京都は四方を山々に囲まれた盆地ですから晴れていてもハラハラと【風花】が舞っています。青天でも雪が散らつく様子を現しております。語感も(カザハナ)と綺麗なので殆どの俳人は、この季語が大好きです。

挙げ句は風花の行く手には何処までも青い広い空が続いているという、【映像の復元】が美しい様子を詠んでおられます。青く晴れ渡った大空に雪の散らつく様子が見事に表現されて いるピュアーな一句ですね。

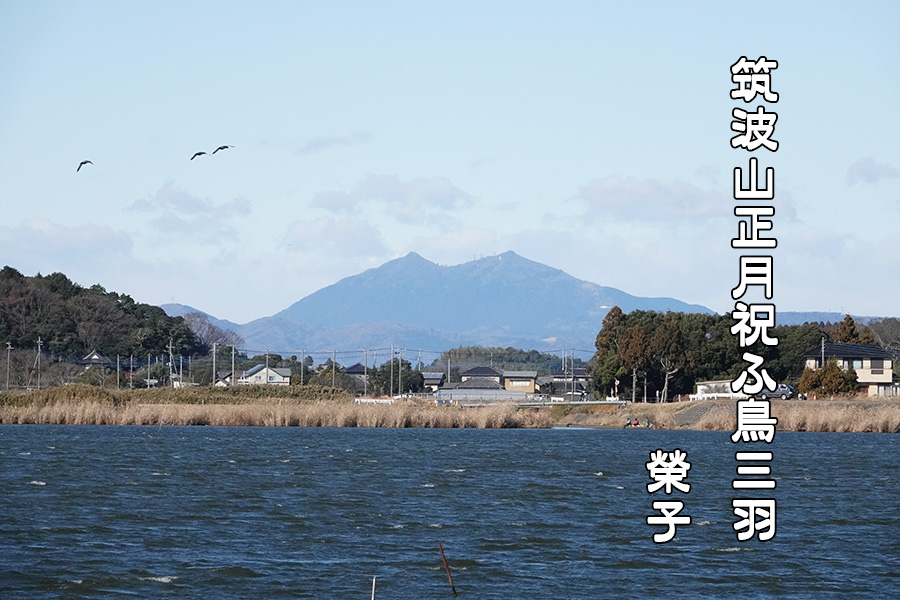

[ 筑波山正月祝ふ鳥三羽 ]

[大森理恵先生の御選評]

既に四日、早いですね。今日は日本列島が、かなり冷え込んで日本海側が大雪とか?能登のことが、とても心配です。

さて、今回の一句ですが作者らしく格調の高い『大きな景』の作品ですね。愛鳥家の作者が『鳥三羽』をモティーフにして筑波山のお正月を祝ったとはなんて、ダイナミックな句づくりなのでしょうか?作品を見ればその方を理解できるのですが作者は実に俳句がお好きですね。それが何より嬉しいです。

今年も【継続は力なり】を志してくださいましてどんどんと実力を上げていって下さいますことを心よりお祈り申し上げます。

大きな画のお正月の一句にブラボー!

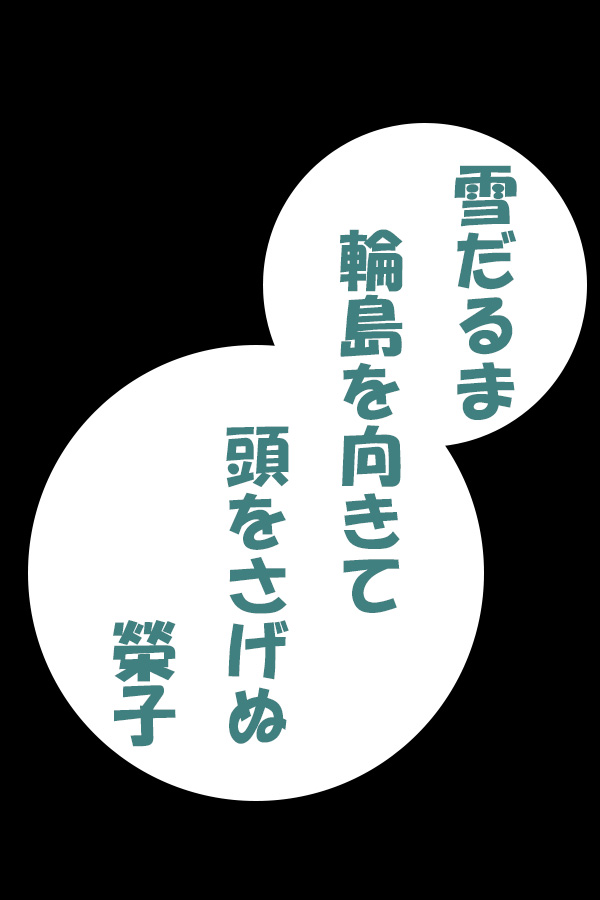

[ 雪だるま輪島を向きて頭をさげぬ ]

[大森理恵先生の御選評]

おはようございます。昨日、今日と一段と寒い一日です。日本海は大雪だとか?

今回の季語、『雪だるま』本当はとても可愛いい、季語なのですが作者は雪だるまに政府の何もしない、出来ないことを『頭を下げる』と作られました。日本の政府はどうなってるのでしょうか?出来ないのかしないのか今回は《緊急事態》です!!!できなくても必死で前向きに支援してくださる姿を見れば、我々も納得しますが・・・まるで、ヤル気が見えません。悲しくなります.

例え、出来なくてもどんな形でも良いのです。日本はいつの間にこのような利己主義な国に成り下がったのでしょうか?政府は「民間に委ねる!」と言うアホーーーな発言をするばかり!!!こう言った非常事態こそ日本政府が一致団結して弱い方々を救う国ではなかったのでしょうか?

作者は『雪だるま』に頭を下げて謝らせておられるのがとても悔しくて悲しいです。能登は、そんなに行きにくい土地なのですか???いまこそ、自衛隊員が全出動され、国民も一体となり政府が陣頭指揮をとり、能登のSOSに全力で邁進すべき時なのに。悲しいけれど作者の仰りたい事が一句に詰まった素晴らしい名句ですね。

[ 虎落笛遠くに聞こえ寝まるかな ]

[大森理恵先生の御選評]

今朝の京都は雨の気温三度という昨日、小寒も過ぎ、いよいよ寒に入り寂しく暗いお正月の六日です。

さて上の季語の【虎落笛】とは、 かなり寒い強風の吹く時に電線や竿に風があたり鳴る音なのですが。虎落とは、丁度、天の駄々っ子がもがるような感じの音ですからこの難しい漢字の季語ができたようです。細く鋭い奇妙な音が続き、時には強弱を付けて加えて音の高低を伴う、強風に笛を付けた季語の形容は実に興味深く、私も幼い頃から、この季語のヒューヒューという音を聴きながら怖がって寝ていました。

特に今日のように年齢を重ねての一人寝は寂寥感に溢れてしまいます。作者は、俳句を始められて、この季語を覚えられたのでしようか。(一般の方々はあまり使わない語彙ですから・・・) 遠くに【虎落笛】を聴きながら寝る=【寝まる】は文語体になります。始めから流れるような一句は寂しくもあり真冬、独特、今日のような寂しい日にぴったりの素晴らしい一句です。

どんどんと実力をUPされて来られた榮子さんが何より嬉しいです。

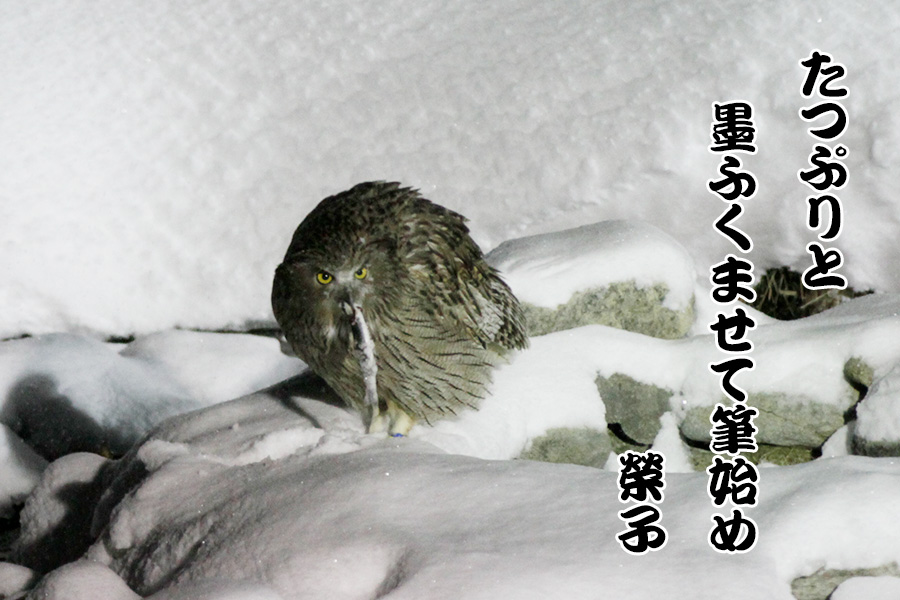

[ たつぷりと墨ふくませて筆始め ]

[大森理恵先生の御選評]

京都は➖1度の晴天の朝です。新年の季語が出ました。【筆始め】は誰もが体験されてきたことで、淑気に満ちた季語です。特に我々の世代はお正月から家で、お習字を書いたり、お年賀のお返事を書いてまいりました。

作者の上五から中七の『たつぷりと墨ふくませて』の措辞が、抜群に良いですね。やはり、筆には墨を、たっぷり含ませないと…特に俳人は、お正月に色紙を書く事が習慣の方々が多いので、懐かしく想い出された一句です。

誰もが体験していて、直ぐにわかるのに、なかなか俳句に出来ないのを作句するのは結構、難しい事です!けれど、作者は最近、地に足を付けて日々、必死で努力されています。それが伝わり、私には何より、嬉しいです。やはり、昔から『石の上にも三年』とは良く言った言葉で作者は、今年の八月で満三年をお迎えになられます。が作者の努力で既に、もう十年は俳句を学んできた本物の俳人の如くです。

新年早々の瑞々しい一句が、とても新鮮ですね。

[ ふるさとや冬の荒波漁師町 ]

[大森理恵先生の御選評]

この原句の季語は始めは【元旦】でした。本当は、そちらの方が御本人的にはinteresting(興味深い方の意味です)ですが既にもう松も明けて11日ですので、【一月】と添削させて頂きました。

この【一月】の季語は非常に難しいです。有名な句に飯田龍太氏の【一月の川一月の谷の中】があります。︎なので本来であれば素人さんが使える季語ではありませんが・・・︎今回は挑戦して頂きました。

御本人の意図はやはり元旦かもしれませんが、季語を【一月】とすることにより句意が非常に大きくなり、一層、御主人様の『存在』や『偉大な愛』が大きく大きくなります!!!この変化を味わって頂きたく思いました。やはり中七からの措辞と下五が良いと季語を添削するだけで素晴らしい一句になります。読者の皆様も難解かとは存じますが深く味わって頂きたく思います。

そして【顔】は表情のある【貌】にさせて頂きました。これにより句が一層、偉大になり格調の高い品格のある立派な特選句になります。全ては、ここ最近の榮子さんの俳句との対峙の仕方によりの添削です。彼女は非常に真摯に俳句と向き合い日々、真剣に学んでおられます。この作品は歳時記の代表句としても一切、遜色ございません。

[ またひとつ歳を重ねてふぐと汁 ]

[大森理恵先生の御選評]

原句の季語の『小正月』は作者のお誕生日でもあります。この、お誕生日に歳を重ねるのは当たり前の事で説明句になります。俳句で最も大切なのは何を詠んでも良いのですが説明だけはしてはならぬことです。たった五・七・五の文字数しかない決まった中で季語は、とても大切です。

こう言う場合には『生活の季語』を使います。冬の生活の季語は沢山あります。今回は私の一番好きな『ふぐと汁』(関西では、てっちり=河豚鍋)のことです。冬の生活の季語は食べ物でも普段使う、マフラーや手袋、ストーブといっぱいあります。

作者は、この時に「私は生活の季語をどのように使って良いのかわかりませんでした。」と仰って下さいました。句会であれば、こう言った場合、他の方々の句を読んで学ぶことができるのですが、、、私はハタと個人レッスンの一つの溝にハマってしまったようでした。(なので昨夜、一晩、大学の、卒業課程の授業を全て落とす夢をこの年齢で見てしまいました。)

★学ぶことは一生、大切です。人間はあの世へ行くまで学ばなければなりません★私も今回、指導者として作者から、始めて、このようなご質問を頂いて、とても考えさせられました。私は、お酒を飲めないですが、食物で嫌いなモノはないです。今回は大好きな『河豚鍋』が使えてとても良い句になって嬉しい限りです。これも、少女のように純粋に、ご質問をされてきた榮子さんの、おかげで使う事の出来た季語でした。

✳︎ちなみに『すき焼き』『おでん』『葛湯』なども冬の生活の季語になります。添削して素晴らしい一句になりました。

[ 枯蓮の穴の向かふは黄泉の国 ]

[大森理恵先生の御選評]

この句の選評は、やはり本人ですので書けません(笑)これは榮子さんからのご挨拶句と思い、有り難く頂いておきます。私からじゃなくても小正月=女正月ですので措辞の『紫づくしのプレゼント』がバッチリと効いていますね。(天候不順な中、お野菜やお花を調達するのが難しいのに私が「紫をメインで宜しくお願いします」と無理を申し上げましたところ、萩原紫野さんが凄く綺麗な紫のお花を色々と買いに行って下さいまして立派な品格の高い作者に合ったデザインをして下さいました。)今日は阪神淡路大震災から丁度30年です。かなりの被害に遭われた萩原家の皆様、本当に大変でした。

昨日は作者のレッスンでしたが相変わらず、IQの高い作者は習われ上手でご質問も、NICEでした。「生活の季語の使い方がまだ、理解できないのですが、どのように使えば良いでしようか?」★確かに生活の季語は一句一章にすると説明句になります。なので二句一章でしか無理なのです★これまで、三万人以上のお弟子さんの中で、このような的を付いた、ご質問をされて来られたのは榮子さんのみでした。いつまでも純粋で綺麗な御心の持ち主の作者らしい、ご質問に感動した夜でした。榮子さん、ありがとうございました。

[ 寒夜かな猫が大きく欠伸する ]

[大森理恵先生の御選評]

原句の『三日かな』でも季語は良いと思います。が、やはり少し動くのと『三日』では当たり前ですので『寒夜』とさせて頂きました。家猫は『寒夜』であろうと『霜夜』であろうと毎日、暇、暇、暇ですから大きな欠伸をして何か面白いこと、ないかなぁ〜〜と、あちこちに目を泳がせています。

作者はそのことが言いたくて中七からの『大きく欠伸する』と使われました。時々、家で飼われている猫が羨ましくなります。最近の物価高も「我、関せず」とマイペースでの大欠伸!!!ホント、家猫が羨ましく思います。このような一瞬の光景をキャッチして俳句にされたのも作者の最近の良い傾向であると存じます。日頃の何気ないモノや事を見て俳句にするのは簡単なようで難しいのですが今回は大成功されましたね。

[ 赫赫と命の限り冬紅葉 ]

[大森理恵先生の御選評]

今年も早や、あと四日の数え日となりました。一年は、実にあっと言う間ですし、人の一生もこうしてあっと言う間に年齢を重ねてゆくのですね。作者は季語の『冬紅葉』の枕言葉のように覚えられた『赫赫』をお使いになられました。

冬紅葉も命の限り、必死で真っ赤に身を染めて完うするのですね。自然界からは教わる事が、数多です。今年は猛暑日が遅くまで続きましたから紅葉も遅く迄、見ることが出来ました。

京都の今朝は-から始まり寒い師走となりました。(全国的にインフルエンザも流行ってるとかでどうぞ、皆さま、お気をつけ下さいませね。)作者の上の作品は冬紅葉を精一杯、美しく詠んだ名句です。

[ 煮大根ことことことと冬深む ]

[大森理恵先生の御選評]

昨日は大根を炊く日でした。今回の添削は原句が形容詞。添削した『深む』が動詞になり現在進行形になります。此処まで詳しく直さなくても良いのですが、、、せっかくの良い作品ですからリズムを整えました。(この文法は、かなり難しいのですが、やはり慣れです。)なので、榮子さんの原句でも間違いではありませんし殆どの現存の俳人は直さないで使っています。ただ、私はリズムや口語の流れを、気にしますので添削させて頂きました。

何でもない作品ですが中七の『ことことことと』の繰り返しが効いていますね。これにより大根の煮る匂ひや湯気そして状況が見えてまいります。そして季語の下五の『冬深む』がとても良い季語の使い方です。何十年も俳句を学ばれた方が、さらりと作られたような句意ですね。さすがです。